arena movediza

mandrágora

A Norman, nacedor

La pequeña viajera

moría explicando su muerte

sabios animales nostálgicos

visitaban su cuerpo caliente

Alejandra Pizarnik

Y así andaba Poroto, diminuta, tan poquita cosa que se asustaba cuando la rozaba un manotazo, un cepillazo o un cincelazo. A su alrededor el mundo se movía enfurecido y veloz, lleno de movimientos y de cambios, y aunque Porotito intentara mantenerse a flote y a la vista, era tan chiquita que nadie la veía.

A veces Porotito salía a ver el mar. Se acercaba a la playa y se sentaba frente a la inmensidad desconocida y azul. Cuando se armaba la tormenta y se agigantaban negros nubarrones como brazos, se sentía aún más insignificante y diminuta. Sintiendo la humedad que le mojaba la cara y el frío que le helaba los huesos, Porotito se decía –¿Por qué no seré como el Capitán Trueno, que atraviesa tormentas con su coraje y derrota a malvados piratas con su ingenio? Al menos, podría ser una linda princesa. O algo, no sé. Hasta el patito feo tiene más dignidad. Un poroto. ¿A quién le importa un poroto idiota, que no sirve para nada?

Y así andaba deseando hasta que un día Porotito se armó una alforja y se echó a caminar. Agarró un camino estrecho que salía por detrás del pueblo hacia la montaña y se dijo –Bueno, veremos. Algo tendrá que pasar...

Por ese camino fue caminando. Vio ardillas y un erizo, y hasta un arce. Flotaba un aire caliente de sorpresas, lleno de flores y de pájaros. A la sombra de un árbol se detuvo Poroto al llegar la tarde, frente a ella la humedad de un río y una libélula de ojos rojos y colita azul.  Poroto alargó su trompita sobre el agua, buscando los peces dorados y carnosos en el fondo. Sobre su cabeza temblaban las hojas en la brisa. De pronto, junto a su reflejo, apareció una imagen. Era un tipo guerrero, armado de armadura, con ojos tiernos y asustados. Poroto se alzó para mirarlo.

Poroto alargó su trompita sobre el agua, buscando los peces dorados y carnosos en el fondo. Sobre su cabeza temblaban las hojas en la brisa. De pronto, junto a su reflejo, apareció una imagen. Era un tipo guerrero, armado de armadura, con ojos tiernos y asustados. Poroto se alzó para mirarlo.

-¿De dónde vienes?- preguntó

-Vengo de mi castillo, ahí arriba- El guerrero se movía apenas, atenazado por quilos y quilos de metal que habían de protegerlo.

-¿Por qué llevas tantas cosas encima? No puedes sentir el aire, ni tocar la hierba, ni jugar, así vestido-

-Bueno, no sé. Estuve en la batalla y necesité esta armadura para protegerme. Si no, habría muerto- El guerrero tenía ojos sorprendidos. Poroto se quedó pensando: ¿batalla?, ¿dónde habría estado ese hombre de ojos como bolas extrañas que usaba una armadura para pasear junto al río?

-Ya. Bueno. Aquí no hay batalla. Sólo están el sol y la hierba, que está fresquita, y el agua azul. Podrías sacarte la armadura. Verás qué lindo el aire caliente sobre tu piel, qué linda la tarde en el río...

El guerrero la miró y entonces Poroto vio una luz en sus ojos. Le ayudó a sacarse una a una todas las piezas de la armadura y las fueron extendiendo sobre la hierba como unos bañistas descuidados.

El guerrero la miró y entonces Poroto vio una luz en sus ojos. Le ayudó a sacarse una a una todas las piezas de la armadura y las fueron extendiendo sobre la hierba como unos bañistas descuidados.

El camino se había hecho estrecho y arenoso. El aire caliente albergaba un ruido de chicharras, lejanas y cercanas al mismo tiempo, como un zumbido en los oídos, presente dentro pero intangible. Las copas de los pinos, anchas y llenas, se recortaban sobre un cielo de límpido azul. Un cielo de verdad, llano y extenso. El sol estaba en todas partes.

Porotito caminaba descalza por un camino sembrado de piedras. Vio un alacrán sobre una roca, detenido sobre sí mismo, con la cola desafiante tendida hacia el cielo. Tenía sed, pero no había rastros de agua, ni de vida. Sentía los ojos turbios, la mirada reseca, los pies cansados.Buscaba en esa tierra algo que hablara, pero no oyó nada. Sólo un pájaro sombrío pasó gritando su vuelo poderoso y gritando la fuerza de sus alas hasta esconderse en algún lugar de un árbol. La sed crecía y crecía y Poroto se decía: “¿podré soportar esto?, ¿qué me pasará?... no quiero morir...”

Porotito caminaba descalza por un camino sembrado de piedras. Vio un alacrán sobre una roca, detenido sobre sí mismo, con la cola desafiante tendida hacia el cielo. Tenía sed, pero no había rastros de agua, ni de vida. Sentía los ojos turbios, la mirada reseca, los pies cansados.Buscaba en esa tierra algo que hablara, pero no oyó nada. Sólo un pájaro sombrío pasó gritando su vuelo poderoso y gritando la fuerza de sus alas hasta esconderse en algún lugar de un árbol. La sed crecía y crecía y Poroto se decía: “¿podré soportar esto?, ¿qué me pasará?... no quiero morir...”

Entonces vio a lo lejos, junto al camino, un punto oscuro. Algo grande y macizo la esperaba ahí adelante. Aceleró el paso. Al acercarse, reconoció el perfil pétreo de un viejo pozo. Un pozo de piedra negra, un cubo de madera, una escudilla. Poroto lanzó el cubo al fondo del pozo y lo oyó golpear la superficie del agua. ¡Estaba lleno! El corazón le latía fuerte mientras tiraba con todas sus fuerzas para recuperar el cubo. Hundió la escudilla en el agua transparente. Agua fresca. Sintió que una lengua de vida la atravesaba desde los labios hasta el vientre, una explosión de risa clara, un torbellino de arco iris en su garganta. Se imaginó un clavel y un olor a tortilla de patatas. Se imaginó a sí misma con bragas de gitana en un día de sol que la llamaba. Se acordó de un olor a cerveza, de un sabor de mostaza, de un patio y de una gata.

Ay, los recuerdos de Poroto agolpados todos en su trompita, agolpados todos junto a su mamá y  sus hermanos, en el sol y en la espuma del mar y en la sal de la piel y en el olor a perro mojado. Las piedras y la playa. Las alcantarillas. Zambullirse en el mar. Cazar erizos para devorar un corazón de agua salada. Cazar luciérnagas para tener la luz. Buscar bichitos para descubrir que en el vientre vivían y vivían con tenacidad de topo, y morían como un gorrión de pata tiesa y órganos transparentes o como una gata de solemnidad egipcia endurecida, acabada en una caja de cartón.

sus hermanos, en el sol y en la espuma del mar y en la sal de la piel y en el olor a perro mojado. Las piedras y la playa. Las alcantarillas. Zambullirse en el mar. Cazar erizos para devorar un corazón de agua salada. Cazar luciérnagas para tener la luz. Buscar bichitos para descubrir que en el vientre vivían y vivían con tenacidad de topo, y morían como un gorrión de pata tiesa y órganos transparentes o como una gata de solemnidad egipcia endurecida, acabada en una caja de cartón.

-Ven conmigo. No temas, no te haré daño- El niño negro sonreía con miles de dientes y ojos de carbón encendido. Porotito no se lo podía creer, lo miró de cerca. Ese negrito tenía muchos rostros en su rostro. Muchas bocas en su boca. Muchos ojos en sus ojos. Vagabundear, así se llamaba el niño negro, venía de un lejano país africano. El pelo le crecía en la nuca como a un bebé, pero tenía ojos de vieja, fuerza de hombre del desierto, serenidad de ermitaño. Era tan extraño. Como muchos mundos en una persona, como una persona con distintos andenes y distintas galerías y de golpe en un andén era el silencio y Vagabundear partía. Era también una pantera, pero aun no había aprendido a dominar su fuerza. Era un pájaro. A sus dibujos volaba y en ellos vivía un mundo de sueños y de oscuridad, de seres múltiples y de guerras de antaño. Tenía música en su cuerpo y con los dedos reía.

-Ven conmigo. No te haré daño- Poroto sentía los pies callados. Sentía el cuerpo cargado de polvo y de tiempo y el sueño en sus ojos. Dijo -Sí, vengo- El niño africano le tendió una esterilla en su cabaña, le acercó una escudilla con leche de cabra. Mientras bebían, Porotito lo vio desaparecer en el acto de beber, vio como Vagabundear viajaba a su escudilla y en ella estaba y estaba en la leche que bebía. Apoyó la cabeza sobre una almohada de piel. Se durmió. Se durmió largamente y vio en sus sueños que Vagabundear tendía su mano y de su mano la seguía. Soñó que el niño africano buscaba el camino y buscando lo encontraba. Al despertar, oyó el sonido de una flauta. Se asomó a la ventana. Vagabundear bajo las montañas suspendido en su música, presente y ausente, como un trámite. Vagabundear en este mundo entre el cielo y la tierra, nuestro y de ninguna parte. Vagabundear sin nombre descubriendo estrellas, Vagabundear una palmera y un camello y la savia dulce de un dátil, Vagabundear una rama y de la rama al cielo y del cielo al riego y a una montaña.

¡Un barco! Una nave hermosa e imponente avanzaba su vientre, surcaba el límite en el que se encuentran las aguas de arriba y las aguas de abajo, mezclándolas a su paso. Bajo la panza gigante de la ballena metálica ocurría un intercambio entre hermanas, una entrega de ida y vuelta, una dádiva de estiércol y de savia, de saliva y de plancton, de viejo coral y tierra viva. Poroto echó a correr en la dirección en que viajaba la nave, sorteando obstáculos sobre el barro, ramas y cangrejos, latas viejas, troncos rezagados en la orilla. Vio que la nave se dirigía hacia un muelle delgado como un brazo femenino apoyado en la tierra. ¡Era un puerto! Y Poroto corría y corría y sus pies se volvieron hélices de aventura y motor supersónico y una fuerza centrífuga que lanzaba chispas a su paso y la llevaba cerca, cada vez más cerca. Paró. Frente a su nariz el muelle. Rumores de puerto, griterío de gentes. ¡Oh qué belleza el hedor del viaje y las ropas del viajero y los ojos cargados de imágenes sin título y los rostros portadores de libros enteros! Hombres, mujeres y niños que acarrean bultos y gritan palpitando el miedo del viaje y anticipando el gozo de Poroto.

¡Un barco! Una nave hermosa e imponente avanzaba su vientre, surcaba el límite en el que se encuentran las aguas de arriba y las aguas de abajo, mezclándolas a su paso. Bajo la panza gigante de la ballena metálica ocurría un intercambio entre hermanas, una entrega de ida y vuelta, una dádiva de estiércol y de savia, de saliva y de plancton, de viejo coral y tierra viva. Poroto echó a correr en la dirección en que viajaba la nave, sorteando obstáculos sobre el barro, ramas y cangrejos, latas viejas, troncos rezagados en la orilla. Vio que la nave se dirigía hacia un muelle delgado como un brazo femenino apoyado en la tierra. ¡Era un puerto! Y Poroto corría y corría y sus pies se volvieron hélices de aventura y motor supersónico y una fuerza centrífuga que lanzaba chispas a su paso y la llevaba cerca, cada vez más cerca. Paró. Frente a su nariz el muelle. Rumores de puerto, griterío de gentes. ¡Oh qué belleza el hedor del viaje y las ropas del viajero y los ojos cargados de imágenes sin título y los rostros portadores de libros enteros! Hombres, mujeres y niños que acarrean bultos y gritan palpitando el miedo del viaje y anticipando el gozo de Poroto.-¡Niña, sálgase de ahí!

Un viejo ceñudo la miraba con gesto impaciente, señalándole con la mano que se apartara del camino. El viejo empujaba un carro abarrotado de objetos, parecía llevar consigo todas sus pertenencias y sobre su hombro parpadeaba con la celeridad de un pájaro un pequeño mono. El animal atrapó la atención de Poroto.

-¿Cómo se llama?- preguntó.

-Se llama Atientas. Es un ejemplar de una especie muy rara que viene de un lugar exótico y lejano. Es muy miedosa y tímida. No le gustan los extraños. Sólo está tranquila cuando está conmigo.

-Es hermosa...

Poroto la miró boquiabierta. El viejo resopló irritado por el vaivén de gente que no le dejaba instalar su carro tranquilamente.

-Tengo que trabajar. Si no vendo mis objetos no podré ahorrar y dentro de poco ya no podré caminar detrás de este carro y nadie se ocupará de mí y entonces podría morir.

El vendedor ambulante apartó bruscamente a Poroto y se colocó frente al carro acomodando las cosas que vendía. Entonces, Poroto se dio cuenta de que la mona estaba atada por una cadena de una de sus patas al cuello del viejo, sujetada por un robusto collar. Le pareció extraño.

-¿Y por qué lleva ese collar? ¿por qué la tiene atada?

El viejo volteó la cabeza, gritando enfurecido

-¡Salga niña!, ¡déjese de molestar!

Poroto se asustó un poco, pero no podía dejar de mirar al animal. Parecía ausente de su cuerpo, como si el alma se le hubiera ido, dejando un gesto sin intención, sólo los ojos se abrían y cerraban como linternas hacia una caverna dentro y mensajes hacia fuera que decían me muero, me muero, me muero. Poroto no sabía qué hacer. Miraba y miraba a la mona detenida en su actitud de inexistencia y volvía a sus ojos traicioneros que delataban vida, la sombra de un espíritu salvaje. De pronto la mona empezó a buscar en la oreja del viejo piojos rebeldes y le apoyaba una mano ligera sobre la mejilla. Entonces Poroto creyó ver en su mirada el calor de la familiaridad, el fuego húmedo de la pertenencia. El viejo ladeó la cabeza hacia el hombro en que moraba su mona y la besó con ternura en la boca. En ese momento Poroto tendió su mano para tocarla. La mona se sobresaltó y empezó a agarrarse al hombre con desesperación, trepándole por la cabeza y emitiendo chillidos que ensordecían el aire que ensordecían el cielo y Poroto se cubrió los oídos con las manos y echó a correr dejando atrás la nube de gritos agudos de la mona furibunda y de su dueño -¡carajo niña le dije que se deje de joder!

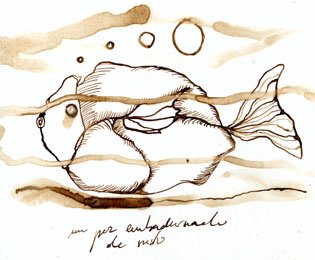

En Poroto de nuevo la humedad en los huesos y en las manos un cosquilleo de hormigas siderales. Inventa palabras de un balbuceo infernal. Inventa en el vientre de la nave un loquero de vieja errada y en ese cuerpo suyo desencadena furiosa batalla de preguntas acechando brazos y enseñando dientes. Recuerda un diente roto. El límite doliente de su ser. Y las señoras de la ciénaga encontradas al anochecer. La soledad, entonces, se hace punzante y densa como una mancha interior que se agranda y es cada vez más honda y Poroto boquea como un pez embadurnado de susto. Un nervio helado tirita en su mueca. Mueca que es hilo de tinieblas, de un lugar ahí dentro, hilo que tira y agarra y recuerda y enloquece de daño, ay, Poroto te hiciste daño, Poroto dulce te hiciste ser.

En Poroto de nuevo la humedad en los huesos y en las manos un cosquilleo de hormigas siderales. Inventa palabras de un balbuceo infernal. Inventa en el vientre de la nave un loquero de vieja errada y en ese cuerpo suyo desencadena furiosa batalla de preguntas acechando brazos y enseñando dientes. Recuerda un diente roto. El límite doliente de su ser. Y las señoras de la ciénaga encontradas al anochecer. La soledad, entonces, se hace punzante y densa como una mancha interior que se agranda y es cada vez más honda y Poroto boquea como un pez embadurnado de susto. Un nervio helado tirita en su mueca. Mueca que es hilo de tinieblas, de un lugar ahí dentro, hilo que tira y agarra y recuerda y enloquece de daño, ay, Poroto te hiciste daño, Poroto dulce te hiciste ser. Poroto vio un corazón de luciérnaga en un rincón, una lucecita de anhelo y ojos de miedo y tremenda conmoción en la negra humedad estomacal de aquel barco poderoso. Cordones gastados, un pie chiquito y pierna de niño. El pequeño emigrante aparecía bañado de luna por un manto de leche sobre la piel y la ropa. Poroto podía ver su cuerpo pequeño ahí debajo. Su pequeña carne. Se desperezó entonces. Sentía un escozor en la piel, una sensación extraña. En ese momento le pareció que algo le rozaba la rodilla, y ahí estaba una pulga brillante que salió disparada en un brinco circense y se volatilizó en la oscuridad. Le picaba todo el cuerpo. Sentía frío y hambre. Miró al pequeño emigrante en su rincón, el chico apoyaba la frente en los brazos cruzados sobre las rodillas. Poroto pudo ver tras aquellos brazos la luz palpitando en la pérdida, la luz que era una voz y era un grito y era una voz que era sólo anhelo de no apagarse. Se acercó muy despacio. Tenía las piernas entumecidas, no podía ver por dónde caminaba. Al acercarse, Poroto sintió un recogimiento en su interior, como si unos muebles imaginarios se agolparan hacia el centro en su pecho. ¿Qué sería el dolor del otro? Alargó la mano y le rozó el brazo suavemente. El chico tardó unos segundos en levantar la cabeza y abrir unos ojos como una hendidura húmeda, una mano de agua densa apoyada en su frente. Tristeza de una tierra que asoma a sus almas por las rocas hasta el mar. ¿Qué sería esa tierra? se preguntó Poroto. La que daba esos ojos habría de ser tierra verde y oscura, tierra de cuentos y de hadas, de musical caracola. De licor de manzana. El chico la miraba.

Poroto vio un corazón de luciérnaga en un rincón, una lucecita de anhelo y ojos de miedo y tremenda conmoción en la negra humedad estomacal de aquel barco poderoso. Cordones gastados, un pie chiquito y pierna de niño. El pequeño emigrante aparecía bañado de luna por un manto de leche sobre la piel y la ropa. Poroto podía ver su cuerpo pequeño ahí debajo. Su pequeña carne. Se desperezó entonces. Sentía un escozor en la piel, una sensación extraña. En ese momento le pareció que algo le rozaba la rodilla, y ahí estaba una pulga brillante que salió disparada en un brinco circense y se volatilizó en la oscuridad. Le picaba todo el cuerpo. Sentía frío y hambre. Miró al pequeño emigrante en su rincón, el chico apoyaba la frente en los brazos cruzados sobre las rodillas. Poroto pudo ver tras aquellos brazos la luz palpitando en la pérdida, la luz que era una voz y era un grito y era una voz que era sólo anhelo de no apagarse. Se acercó muy despacio. Tenía las piernas entumecidas, no podía ver por dónde caminaba. Al acercarse, Poroto sintió un recogimiento en su interior, como si unos muebles imaginarios se agolparan hacia el centro en su pecho. ¿Qué sería el dolor del otro? Alargó la mano y le rozó el brazo suavemente. El chico tardó unos segundos en levantar la cabeza y abrir unos ojos como una hendidura húmeda, una mano de agua densa apoyada en su frente. Tristeza de una tierra que asoma a sus almas por las rocas hasta el mar. ¿Qué sería esa tierra? se preguntó Poroto. La que daba esos ojos habría de ser tierra verde y oscura, tierra de cuentos y de hadas, de musical caracola. De licor de manzana. El chico la miraba. -¡Hola! ¿cómo te llamas?- susurró Poroto.

Las manchas de agua se ensancharon en el rostro del chico, que no dijo nada y bajó de nuevo la cabeza sobre las rodillas. Poroto se agachó frente a él. El chico entonces volvió a mirarla y desde las manchas de agua llegaban borbotones de palabras en una lengua como cascabeles que ríen. Poroto deslizó su mano por el rostro del chico hasta apoyar el interior de la muñeca, ahí donde late el pulso, en el cuello del chico, ahí donde late el pecho. Entonces sintió que la vida en aquel chico se agitaba como en un torbellino y como un torbellino llegaron por sus venas imágenes de esa tierra verde y de un mar salpicado de rocas y de un cielo hostil y de una madre pobre y enjuta y de una hermana que amaba al chico y lloraba su ausencia en prematura herida. Ay, Poroto sintió el desgarro de esa hermana y de esa madre, sintió la nostalgia infinita que se abría entre aquellas almas.

El pequeño emigrante le pareció entonces un ser a la deriva, un alma transitoria que habría de inventarse en desconocidas voces. El chico viajaba hacia otro yo, hacia una invención locuaz en la que la isla interior de su infancia encerraría para siempre las tierras verdes la madre enjuta y los llantos de su hermana. Pudo ver entonces Poroto al chico atrapado en el hombre inventado, en un cerco secreto, castillo y mazmorra del pasado.

Quiso alcanzarle un canto para sus huecos, caléndula para sus días de nuevo nombre. Poroto tenía ninguna cosa, manos vacías. Sólo el pulso apoyado en su cuello. De Poroto en el pulso surgieron entonces profundas voces, gutural estruendo de olas, océano que se hizo sangre en las venas, que se hizo enorme tormenta y fuerza tremenda para nutrir sus cuerpos y limpiar la tristeza del chico y limpiar de Poroto las penas. Y no fueron chicharras sino sirenas.

Amanecía Poroto pequeña infinita bajo un cielo de amarillo ceniza y el mar se abría como una tinta azul sembrada de intermitencia espuma. La nave empujaba su morro caliente y anunciaba bullicio en las venas. Era hermosa la mañana que paría el cielo y el firmamento huyendo hacia otra noche. Poroto despeñaba preguntas y deshilachaba huesos asomada al costado de aquella nave rotunda. Llegaría el sol y le enseñaría el perfil de una tierra. Poroto sabía que habría de llegar la tierra. No sabía de qué nombres dolían las estrellas. De qué nombre dolía su pena. Mas sabía el nombre de una estrecha aldea de un fuego dulce y de un encontrarse apenas. Se insinuaban un olor de india y un sauce que no era palmera. Eucalipto y flor de azucena. Dientes de maíz, maíz de negra. Entonces Poroto sentía la brisa y reía apenas. Llegaba la tierra a través del viento y en el viento viajaba la voz de argento. Qué linda se veía Poroto asomada al final del destino. Se veía como una pregunta de charol brillante flotando ahí delante frente a la nave que barría su lejano origen y el camino detrás de aquel pueblo chiquito.

Entonces al sol le dio una risa abierta y corrió un telón purpúreo sobre el horizonte.  Allí estaba tendida la dama perezosa de plateada ausencia. La dama rendida en su siesta. La dama escupiendo roce en sus orillas. Poroto tuvo prisa por llegar y pisar la ausencia. Tuvo prisa por llegarse a un puerto y encontrar desparramadas voces y encontrar quinielas. Corría Poroto más veloz que la nave y corría su vuelo superando peces y alcanzando un muelle. Llegaba la tierra. En la nave hormiguero escuchaban la voz de tierra los hombres migratorios y parecían despertarse de un sueño. Se alzaban ojos desde un puente y preguntaban qué destino sería, qué destino.

Allí estaba tendida la dama perezosa de plateada ausencia. La dama rendida en su siesta. La dama escupiendo roce en sus orillas. Poroto tuvo prisa por llegar y pisar la ausencia. Tuvo prisa por llegarse a un puerto y encontrar desparramadas voces y encontrar quinielas. Corría Poroto más veloz que la nave y corría su vuelo superando peces y alcanzando un muelle. Llegaba la tierra. En la nave hormiguero escuchaban la voz de tierra los hombres migratorios y parecían despertarse de un sueño. Se alzaban ojos desde un puente y preguntaban qué destino sería, qué destino.

Poroto vio al pequeño emigrante entre las gentes asomadas a la enunciación de su suerte. La plateada suerte. Una puta solemne o una despeñada muerte. Qué sería el futuro. Una potra caliente, una repetida herida, una ficción doliente. Un encanto sin dientes o tal vez un encuentro vacío o tal vez fuera dicha, dicha furibunda y tremenda urgencia y calcetín matutino y presencia de un ticket que no es hastío.

Poroto se alejó de los rumores del puerto, dejó en el muelle carcomido el azar de las gentes. Frente a ella una llanura extensa y de pronto el cielo como una plancha hirviente apoyada al techo de su frente. Escuchaba Poroto el temblor transitando, flotaban especies y la gente andaba toda en una dirección hacia un tren en la llanura que habría que encontrar. Caminaba suspendida del paso ajeno, de la prisa dirigida, los bultos a cuestas la bici los chicos colgando y los ojos brillantes llegamos, llegamos, llegamos.  Al poco de andar caminando Poroto vio a lo lejos el lomo resplandeciente de una yegua plena, rellena, y platero era un recuerdo mínimo de gris dulzura. Ay, se vino platero vestido de yegua. La yegua ponía el culo al sol, un culo túrgido de hembra poderosa. Venía a las manos de Poroto tan simple como un regalo. La yegua le enseñó un camino invisible hacia su lomo y entonces Poroto ligera dijo:

Al poco de andar caminando Poroto vio a lo lejos el lomo resplandeciente de una yegua plena, rellena, y platero era un recuerdo mínimo de gris dulzura. Ay, se vino platero vestido de yegua. La yegua ponía el culo al sol, un culo túrgido de hembra poderosa. Venía a las manos de Poroto tan simple como un regalo. La yegua le enseñó un camino invisible hacia su lomo y entonces Poroto ligera dijo:

-Sí, señor. La llevo.

Y el viejo -Está bien chiquita, llévela nomás. Está vieja Fabiola.

Fabiola es nombre de doña cosquilla, sonríe su cola de alambre. Poroto se volvió entonces señora de tímida mano sobre el lomo de su yegua Fabiola y salió a caminar por esa llanura extensa que prometía un lugar. Las piernas de Poroto eran alicate de presencia en torno al vientre peludo y caliente de Fabiola. Era como estar montada sobre una alforja de carne como montar un corazón de pelo un músculo amortiguado y sincrónico un artefacto de sangre.

Era grandioso cabalgar a Fabiola hacia un lugar de ninguna parte y sentir el sudor y el calor y la fuerza entre las piernas y el diálogo entre las manos y un hierro maloliente que dolía en la boca de Poroto la boca de la yegua. Fabiola hablaba una lengua sangrienta, sabía Poroto que hería en su yegua la salvaje presencia de un cuerpo diminuto que comanda, mas comandaba un trueno, la vigilancia de un alma perfecta, de un sueño hecho caballo y no quisiera Poroto jamás recordar su ausencia y Fabiola no habría de morir, no habrían de morir caballos, no habrían de sudar caballos la pereza liqüefacta de un humano.

Era grandioso cabalgar a Fabiola hacia un lugar de ninguna parte y sentir el sudor y el calor y la fuerza entre las piernas y el diálogo entre las manos y un hierro maloliente que dolía en la boca de Poroto la boca de la yegua. Fabiola hablaba una lengua sangrienta, sabía Poroto que hería en su yegua la salvaje presencia de un cuerpo diminuto que comanda, mas comandaba un trueno, la vigilancia de un alma perfecta, de un sueño hecho caballo y no quisiera Poroto jamás recordar su ausencia y Fabiola no habría de morir, no habrían de morir caballos, no habrían de sudar caballos la pereza liqüefacta de un humano.  Llegó entonces para Poroto el tiempo de la confusión en la tierra. Entró en la ciudad por sus puertas al tiempo del desorden mecánico, de los motores arenados. En aquel tiempo un hombre lloraba su mañana en un parque y Poroto vio la panza que temblaba y el ruido era un llanto enmudecido. La ciudad se ahogaba. Se revolvía una masa sincrónica de hombres delirantes y hambrientos. Montañas vertedero en las esquinas del centro.

Llegó entonces para Poroto el tiempo de la confusión en la tierra. Entró en la ciudad por sus puertas al tiempo del desorden mecánico, de los motores arenados. En aquel tiempo un hombre lloraba su mañana en un parque y Poroto vio la panza que temblaba y el ruido era un llanto enmudecido. La ciudad se ahogaba. Se revolvía una masa sincrónica de hombres delirantes y hambrientos. Montañas vertedero en las esquinas del centro.  En las calles desoladas de la noche chirriaban los carros de la desesperación y el hombre era una boca en llamas y un ojo endemoniado y una órbita henchida y un brazo y un puño y en Poroto ardía el vientre envilecido. Atravesando el mundo la espada del tiempo atravesaba Poroto las tierras del subsuelo buscando con sus manos en las manos de un guajiro la desesperación urbana y una barra piquetera que gritara tengo hambre, tengo rabia, tengo desesperación de alimaña y ojos rotos y camisa errada y tremenda urgencia de acabar la valla. Poroto en busca de acertadas voces encontró en los tubos del subte una multiplicación de males furibundos en un cuerpo de serpiente lenta y resignada, y de golpe en el andén gritaban y reían los chicos su gracia desdentada, un prematuro cuerpo avejentado que avisaba habrá de alzar cuchillo habrá de bajar palo el hambre enardecido.

En las calles desoladas de la noche chirriaban los carros de la desesperación y el hombre era una boca en llamas y un ojo endemoniado y una órbita henchida y un brazo y un puño y en Poroto ardía el vientre envilecido. Atravesando el mundo la espada del tiempo atravesaba Poroto las tierras del subsuelo buscando con sus manos en las manos de un guajiro la desesperación urbana y una barra piquetera que gritara tengo hambre, tengo rabia, tengo desesperación de alimaña y ojos rotos y camisa errada y tremenda urgencia de acabar la valla. Poroto en busca de acertadas voces encontró en los tubos del subte una multiplicación de males furibundos en un cuerpo de serpiente lenta y resignada, y de golpe en el andén gritaban y reían los chicos su gracia desdentada, un prematuro cuerpo avejentado que avisaba habrá de alzar cuchillo habrá de bajar palo el hambre enardecido.Poroto se sentó en el vagón de su suerte, iría a algún lugar. Se sentó chiquita pies colgando, dedos tocando, ojos buscando. Pasó un tuerto, pasó un cojo, pasó un ciego blandiendo heridas y un vendedor de algorritmias. Pasó una dama de tetas raídas mostrando la infancia en el umbral de su muerte. Pasó una niña pizpireta vendiendo golosinas. Pasó un señor de nariz roja y deforme como un chorro de carne mal crecida, pasó la belleza argentina enfundada en medias de desidia, la belleza argentina mal parada mal parida mal nutrida y blanquecina. Entonces frente a Poroto el amor de golpe en dos cuerpos mutilados y enfermos. El amor como una hembra de vientre graso y tardío y ropa ensordecida y un macho enternecido restregando la nariz contra el cuello de su dama enmugrecida. Le pareció a Poroto un refugio, una isla. Hubiera querido entrar y hacerse hija. Mas los pájaros habitaban un círculo de vidrio y ahí quedó Poroto, anhelando suspendida en el vaivén de su argolla solitaria.

Atardecía en la plaza de los cristales rotos. Había seres solitarios y asustados reclamando a gritos y a mazazos la modificación de una máscara. En el centro, un carrusel helado. Poroto guardaba en su bolsa la cuenca de hastío. La tenía cerca del pecho, apretada al oído. Andaba buscando en la plaza del cuerpo entero sus sonidos. Andaba buscando una mano que esparciera las estrellas de su arbusto humedecido, una mano que acertara a desatar la cascada de señales amarillas en los bordes de su íntimo orificio, mano certera y venda profunda de su nérida ruptura.

Atardecía en la plaza de los cristales rotos. Había seres solitarios y asustados reclamando a gritos y a mazazos la modificación de una máscara. En el centro, un carrusel helado. Poroto guardaba en su bolsa la cuenca de hastío. La tenía cerca del pecho, apretada al oído. Andaba buscando en la plaza del cuerpo entero sus sonidos. Andaba buscando una mano que esparciera las estrellas de su arbusto humedecido, una mano que acertara a desatar la cascada de señales amarillas en los bordes de su íntimo orificio, mano certera y venda profunda de su nérida ruptura.Así andaba buscando Poroto la sombra errada de ese niño. En los otros buscaba las notas de lo nunca acontecido. Acertó entonces a tocar el rostro de un muchacho de ojos turbios y mirar entumecido, un soldado del terror organizado lanza un dado y alza un beso y abandona cual tropel asustado a Poroto a sus espaldas en la plaza solitaria. Corre Poroto tras el hombre enloquecido de soledad y de deseo huyendo como un espantapájaros en el frío del invierno. La niña deseante queriendo ser un bálsamo de pino una esponja una hoja liviana y curativa un alga un perfume una dulce membrana tiende los brazos mueve los dedos en torno al vacío. Adivina entonces que no hay chico sin fuego atravesado en la tarde del carrusel helado. Surge un hielo silencioso apoya su cabeza a una tabla. Tiembla en sus atónitos ojos un desfiladero de cuchillas oceánicas. Crece en torno a su pecho un cerco profundo y negro, un abismo congelado una distancia insalvable siente que no la tocan cuando toca que nadie alcanza a vislumbrar su núcleo cristalino. Un acantilado y un bicho aterido. Poroto asida a su trémula mandíbula siempre y sólo el silencio la misma letanía la pertenencia vedada la ausencia el insecto ceniciento en su pecho clausurado, ahí clavado.

De nuevo la tabla, en un bar que desespera Poroto reverbera y se torna múltiple incolora siempre una la pena. Se pregunta. Llora mocos y cansancio, se arrebata en el llanto. Acaricia temblorosa la cuenca de hastío. Su corazón ensordecido por un batallón de interrogantes plateados y en la plaza donde cuelgan las estrellas de la noche Poroto se rompe. Se rompe y se multiplica la explosión de señales cristalinas y Poroto alza entonces la mano y alza un cuchillo y quisiera suspenderse en el rocío ensartada por el pincho enrojecido.

De nuevo la tabla, en un bar que desespera Poroto reverbera y se torna múltiple incolora siempre una la pena. Se pregunta. Llora mocos y cansancio, se arrebata en el llanto. Acaricia temblorosa la cuenca de hastío. Su corazón ensordecido por un batallón de interrogantes plateados y en la plaza donde cuelgan las estrellas de la noche Poroto se rompe. Se rompe y se multiplica la explosión de señales cristalinas y Poroto alza entonces la mano y alza un cuchillo y quisiera suspenderse en el rocío ensartada por el pincho enrojecido.Había oído hablar Poroto en aquellas tierras de un viejo enloquecido. Contaban de un loco enardecido, de un forajido eléctrico y huraño. Poroto pensó en acercarse a su cueva. En llevarle la cuenca de hastío y la duda interrogante. Llegó un atardecer rojizo como uvas de septiembre y un olor a pomelos y a naranjos desde el frío del invierno. Una rueda en el centro anunciaba su aposento. Una cueva lejana escondía al viejo en lo negro de su interno. Poroto asomada a la sombra de su intento a pasitos caminaba hacia un cúbico percance, hacia una cabaña ermitaña una cavernosa hazaña una cizaña distante. Era el viejo enfurecido con sus ojos encendidos cavilando una fórmula al instante. Poroto en el cúbico percance alza los ojos y retiene un suspiro. En su pecho endurecido un callo alucinante es la bola de hastío. El viejo apunta una daga amenazante y acentúa sus ojos delirantes. Poroto muestra en su mano al argentino interrogante, al enigma plateado, al infante difunto. Se detiene en silencio en la sala iluminante y traza el destino de una araña, el perfil de una niña que demanda el hambre atenazado de la cuenca rebosante.

Surge entonces de las forajidas manos un rayo que atraviesa el prado, el mago iluminado lanza un dardo y alcanza la cuenca en el pecho inusitado. Agua negra sobre el prado. Ay, Poroto enloquecido. Qué huraño. Qué hurañas manos despejando su deshilachada frente y Poroto ahí enfrente, mirando. Qué huraña sangre en sus vientres guerreando. Poroto siente al viejo las entrañas y al pomelo el deseo palpitando. Halla en su pecho la fuente abierta transgredida y abre una puerta un pasillo al infernal espacio del tiempo enmudecido. El viejo le señala el camino. Poroto cede entonces de su centro al precipicio, vuela en el tiempo acontecido en el silencio de sus acalladas manos, y le da palabras y le entrega un rostro de dolor torcido, un rostro tiritando oscurecido.

En Poroto finalmente el estallido y por sus venas circulando un mar de aves contra el viento golpeando y un motor un macizo acarreando el cuerpo que se acerca batallando y arde el viejo en malabares tras un seno de pezón septuagenario, desflorando mariposas hilvanando orugas adentrando dientes el viejo luminario.

Caen gotas desde el cielo un torrente de uvas liberando mientras vuela Poroto silenciosa en la humedad de la tarde. Sobrevuela la tierra sombría el bicho libertario, viaja en el tiempo furibundo Porotito mágico.

Las barandillas que daban al mar habían desaparecido. Quedaban los andamios desarticulados y la pequeña Poroto observando el devenir exhausto de los campos y de la ciudad que extendía su lengua polvorienta en los alrededores. Imaginaba Poroto una zanahoria de esa tierra y era una raquítica pena. Flotaba sobre el campo una nube de agua, una humedad pesada como una campana orgánica y grisácea y Poroto pensaba en el lomo campesino si lomo fuera y como habría de doler el agua infiltrada en las venas. Hacía frío.

Viajaba Poroto en un tren meditabundo de morro inocente y cuerpo redondeado. Un tren azul como el azul que bordea las fachadas de las casas mediterráneas cuando esconden, en la fresca intimidad de su blancura, una pierna bronceada y un glúteo aireado y ardiente. Era azul como el azul del mar cuando tiende al gris en una tarde de verano y despelleja el ruido de mil gotas de vidrio en un lomo plateado. Y tenía el tren en su frente una amarilla franja como un indio y entonces Poroto se antojaba colono americano y sentía el fulgor del tren el hedor del caballo los indios ululando y en las tierras la llanura americana y la aventura hecha una extensión infinita de montículos y de ríos y de grillos salpicando un paisaje como lengua acuática y salvaje.

El tren de Poroto detenido en la matutina espera. En el andén rostros macilentos de lánguida ojera recorren la somnolienta escalera y arrastran el diario y la correa en un cuerpo hecho tic tac de reloj mañanero y de resignada entrega. Suben gentes nuevas. Apoya una dama verdulera su culo generoso en el brazo de Poroto y Poroto se encoge deseando acelerar el viaje y llegar pronto a su peaje y el aire se empardece y se enardece la respiración de Poroto y entra en su nariz un carromato de olores de agria organicidad y de densidad inesperada, irrespirable aire, aire más allá en la ventana más allá en la tierra. Busca entonces los signos en el cielo y se vuelve mariposa por encima del vagón humeante sobre el cuerpo metálico repleto de viajantes más allá del derrame mañanero Poroto se vuela, se vuela mariposa en piruetas brillantes hacia arriba una estrella y se aleja con sus alas poderosas de hacedora de sueños y desde el cielo se observa, apoyada en la frente asomada a la planicie fangosa desde un recorte vidriero en el vagón de las gentes en el tren del mar hacia un lugar que habría de llegarse nomás. Con Poroto adormecida el tren atraviesa la lánguida senectud de las tierras, la parda y monótona piel cubierta de intentos, las casitas desoladas como clavos con sombrero cruzando veloces el cuadrilátero de un espejo, los hombres de arco doloroso, la tierra sola que conoce el silencio del alba y la soledad de una gota detenida y la música que tuviera la proporción de una aureola o la perfección de una piedra.

El tren de Poroto detenido en la matutina espera. En el andén rostros macilentos de lánguida ojera recorren la somnolienta escalera y arrastran el diario y la correa en un cuerpo hecho tic tac de reloj mañanero y de resignada entrega. Suben gentes nuevas. Apoya una dama verdulera su culo generoso en el brazo de Poroto y Poroto se encoge deseando acelerar el viaje y llegar pronto a su peaje y el aire se empardece y se enardece la respiración de Poroto y entra en su nariz un carromato de olores de agria organicidad y de densidad inesperada, irrespirable aire, aire más allá en la ventana más allá en la tierra. Busca entonces los signos en el cielo y se vuelve mariposa por encima del vagón humeante sobre el cuerpo metálico repleto de viajantes más allá del derrame mañanero Poroto se vuela, se vuela mariposa en piruetas brillantes hacia arriba una estrella y se aleja con sus alas poderosas de hacedora de sueños y desde el cielo se observa, apoyada en la frente asomada a la planicie fangosa desde un recorte vidriero en el vagón de las gentes en el tren del mar hacia un lugar que habría de llegarse nomás. Con Poroto adormecida el tren atraviesa la lánguida senectud de las tierras, la parda y monótona piel cubierta de intentos, las casitas desoladas como clavos con sombrero cruzando veloces el cuadrilátero de un espejo, los hombres de arco doloroso, la tierra sola que conoce el silencio del alba y la soledad de una gota detenida y la música que tuviera la proporción de una aureola o la perfección de una piedra.

El tren atraviesa con Poroto las venas de la tierra las antenas los techos armados de cables y de parabólicas penas los terrados tumbados a la tibieza del sol por propuestas quinceañeras de cuentos coloridos con acentos latinos y bandidos de telenovela. A veces, un gato. A veces una cotorra o un loro endemoniado.

Desde el tren el sueño de Poroto contesta al grito irreverente de un loro deseante, reclama pipas y reclama una estación distinta, sin pitido y sin anuncio, una estación balnearia o isleña, un árbol caribeño. Poroto duerme y no sabe que atraviesa mil mundos y no sabe que en su tierra se despliegan pañuelos antiguos y pausada observación de vieja, no sabe que hay señoras asomadas a la cotidiana espera, no sabe que hay viejas de rostro surcado y dientes amarillos suspendidas de una silla a la calle de la vida que pasa la vida que llega y rebolea el cuerpo futbolero de un chiquillo.

Cruza el tren un territorio apache afincado en las vías y un racimo de chicos desperdiga su acción guerrillera y cayendo un flaquito despelleja sus piernas y agarra una piedra y la lanza con fuerza y le pega a una puerta y el tren vuela y suelta el chirrido un chillante pitido y quedan el hierro y la piedra flotando en el aire sobre los toldos apaches los rostros ardientes los ojos delirantes los pelos revueltos y los puños alzados de los niños danzantes en la fiebre fabulante.

El tren avanza y Poroto sueña el calor de una perra. Sueña una niña explorando el límite del coraje y el peligro de un deseo. La acompaña una perra blanca de ojos negros de pecho abierto y ancho y caliente de ancla fuerte y de morro mojado, de tibia y áspera lengua una perra soldado una perra bella como el sueño de un candado. La niña vagabunda recogiendo flores más allá de las vallas se acerca a las vías de acero. La perra blanca restriega la humedad de su hocico en secretos vericuetos. La niña tiene dentro el silencio. Y de pronto un pitido. La niña levanta los ojos una órbita errada un salto al vacío los dientes abiertos la boca en un puño una palma sedienta y dentro un músculo en latidos: el grito, la congelación del miedo, la mano vacilante y certera que rodea la piedra la piedra dibujando un arco la perra que entrega en sus ojos el cálido líquido a su dueña y un segundo de más fuera la muerte cuando una mano invisible alcanza de la perra el pellejo y en un vuelo lento y pesado la lanza más allá de un pitón de un hierro enajenado de una máquina infierno que es tu tren Poroto poseído por la fuerza del viento, que es tu tren dormitorio machacando el tiempo como un sinfín de piedras golpeando el suelo y en tu sueño Poroto queda la niña palpitando y abrazando a su perra, tiritando el susto verdeante de una enredadera tierna.

El tren avanza y Poroto sueña el calor de una perra. Sueña una niña explorando el límite del coraje y el peligro de un deseo. La acompaña una perra blanca de ojos negros de pecho abierto y ancho y caliente de ancla fuerte y de morro mojado, de tibia y áspera lengua una perra soldado una perra bella como el sueño de un candado. La niña vagabunda recogiendo flores más allá de las vallas se acerca a las vías de acero. La perra blanca restriega la humedad de su hocico en secretos vericuetos. La niña tiene dentro el silencio. Y de pronto un pitido. La niña levanta los ojos una órbita errada un salto al vacío los dientes abiertos la boca en un puño una palma sedienta y dentro un músculo en latidos: el grito, la congelación del miedo, la mano vacilante y certera que rodea la piedra la piedra dibujando un arco la perra que entrega en sus ojos el cálido líquido a su dueña y un segundo de más fuera la muerte cuando una mano invisible alcanza de la perra el pellejo y en un vuelo lento y pesado la lanza más allá de un pitón de un hierro enajenado de una máquina infierno que es tu tren Poroto poseído por la fuerza del viento, que es tu tren dormitorio machacando el tiempo como un sinfín de piedras golpeando el suelo y en tu sueño Poroto queda la niña palpitando y abrazando a su perra, tiritando el susto verdeante de una enredadera tierna.

. Recuerda las fugitivas plantas crecidas en la orina de una gata esquiva, angulosa y abstracta. Siente prisa entonces por llegar a ese luego, por llegar a las calles del pueblo y descender del tren cruzando las vías como un chico avieso y bajar por las calles de la estación hasta la esquina azul y la casa de las flores y esperar palpitando la caleidoscopica sombra acercándose a la puerta, anticipando la ternura del hallazgo, Poroto deslizándose en las sábanas frías, aquietándose en el calor de la calma madriguera y en el olor dulzón de la tibia mamadera.

. Recuerda las fugitivas plantas crecidas en la orina de una gata esquiva, angulosa y abstracta. Siente prisa entonces por llegar a ese luego, por llegar a las calles del pueblo y descender del tren cruzando las vías como un chico avieso y bajar por las calles de la estación hasta la esquina azul y la casa de las flores y esperar palpitando la caleidoscopica sombra acercándose a la puerta, anticipando la ternura del hallazgo, Poroto deslizándose en las sábanas frías, aquietándose en el calor de la calma madriguera y en el olor dulzón de la tibia mamadera. Poroto deseando llegar se suspende en silencio. Traquetea el final del destino. Traquetea el amodorrado sueño de jornada tardía. No hay ensueño sino hervor cansado y ojo escocido. Resuena en la horizontal galería del tren enmudecido el agujero mecánico y certero de un revisor mortecino. El hombre avanza su tedio blanquecino flotando en la inmensidad de un uniforme anacrónico y sombrío. No hay sortija no hay sonrisa no hay carne susceptible ni aventura. El revisor se traslada por la ausencia postergando su presencia a la delicada suerte de una íntima guarida, tal vez quisiera entre sus brazos a una dulce doncella y en su solitaria espera deviene ejecutor robótico e impermeable frasco de la savia que animal tuviera. Entrega Poroto su pasaje y el hombre se aleja vacilando en el vaivén del tren su cavilosa espera. El hombre solo desespera. Queda flotando en el aire un reguero de sueños crecidos en la desolada entrega a la cotidiana vigilancia de casucha aduanera. Siente entonces Poroto un pequeño ruido, un infantil crujido, una queja interesante de sonidos brillantes. El vagón vacío. Poroto se levanta y busca el cuerpo emisor de ese ruido. Busca en todas partes y encuentra en la plataforma venidera a un chico encogido bajo el dedo amenaza del señor blanquecino. Es un chico rendido, un cabizbajo alarido apartado y tullido un chico herido por el frío un chico de culpas sin vestido un chico sagrado como un chico un chico cierto e incierto un chico como una estrella de luz en el vacío un chico como una hoja atrapada en la metálica reja un chico como un susurro en el hielo cristalino un chico sucio y sediento que limpiara lo negro de este tiempo.

De Poroto se apodera entonces el miedo se apodera el cielo y el interrogante furioso un manto lluvioso y el llanto de ese niño. Qué será de ese niño. Se formula Poroto siderales enigmas y ese chico es entonces de Poroto un estigma, un hermano, un pedazo de su carne agarrado a su mano. Poroto toma de ese niño en sus manos el destino. Abre el cuerpo como una rosa abierta al rocío abre sus codos dolorosos a la liviandad esquelética del chico entumecido. El chico se acurruca en Poroto y se revuelven sus pequeñas piernas y Poroto se calienta y lo calienta y siente el mar entre los cuerpos danzando removidas penas y siente la vida volverse ligera y siente entre ella y el chico macizos celestes gigantes de veras que uniendo sus pechos profundos construyen tanques de guerra con polvos de maicena y siente un estallido de lilas y de ardillas desatar un torrente de señales amarillas y en el pecho del chico siente fabulosa fiesta de azucenas.